自由主義興亡史 (Uncommons 出版物版 v2)

Kurt Pan

自由主義曾被視為現代文明的勝利果實,然而近年來人們卻發現民主國家普遍陷入困境:貧富懸殊拉大、政治極化對立、社會信任流失,甚至出現民粹與威權回潮。這引發一個尖銳的疑問:自由主義出了問題嗎?美國政治哲學家帕特里克·迪寧在《自由主義為什麼會失敗》一書中直言:「不是自由主義出了什麼問題,而是自由主義本身就是個問題」。他的觀點代表了一種廣泛的反思:自由主義在歷史演變中埋下了自身失敗的種子。本文將基於歷史,結合迪寧、普克羅斯與林賽的《左膠是如何煉成的》以及克雷格·賈維斯《密碼戰爭》等著作的見解,嘗試探討自由主義的興起及其內稟矛盾。

自由主義之前的自由:作為一種美德的自由

1305年的倫敦,蘇格蘭起義領袖威廉·華萊士被處決押赴刑場。《勇敢的心》電影中,受刑前的華萊士忍受拷問,最後一刻高喊出震撼人心的一聲:「自由!」這一幕讓人感覺「自由」彷彿是一個古今相通的普世理念。然而事實上,「自由」在古代和現代代表著截然不同的涵義。正如19世紀法國思想家本傑明·康斯坦所指出的:古代人的自由主要是一種政治共同體的自由,而現代人所珍視的個人自由在古典時代並不存在。也就是說,早在自由主義隨著現代性誕生之前,人們對自由的理解就已經經歷了漫長的演變。

在古典時代的城邦共和國,「自由」首先意味著集體自治與公民美德。一位雅典公民的自由,體現在他有權參與城邦政治、公開辯論並服從自己參與制定的法律;同時他也承擔著保衛城邦的義務,以勇武和美德換取共同體的獨立與榮耀。古希臘語的“ἐλευθερία”(自由)更多指向「不受奴役」的狀態——一個城邦拒絕臣服於外邦暴君,其公民得以自行治理,這被視為最大的自由。然而這種自由嚴格局限於公民階層,建立在大批奴隸和婦女的服從之上。在古羅馬,共和國時期的“libertas”(自由)同樣強調公民免於專制統治的權利,以及依法自我治理的共和美德。羅馬元老院與公民大會共同制衡執政官,就是為了防止任何人僭主獨裁,維護共和體制下公民集體的自由。可以說,古典自由帶有濃厚的「積極自由」色彩——自由意味著參與公共生活、實現政治美德,而非現代所謂個體任意不受干涉的權利。

中世紀時期,經歷了帝國瓦解與封建割據,人們對自由有了新的體驗。封建社會中的「自由」常指特權與自治——從領主手中爭取有限的自主空間。在農奴制下,農奴缺乏人身自由,屬於領主財產;但隨著城市和行會的興起,一種改變命運的機會出現了:如果一個農奴逃到城市並居住滿一年零一天,便可獲得自由民身份。這正是歐洲傳誦的諺語——「城市的空氣使人自由」——的由來。例如12世紀初,諾曼底地區布雷特伊小鎮獲得國王特許,居民擺脫對封建領主的人身依附並實行自治;凡在該鎮居住滿一年零一天而未被領主尋回的農奴,即可成為自由人。大量渴望擺脫農奴身份的人湧入這類「自由市」,城市人口激增,市民共同繳納稅金換取自治權,每年推選市政官員治理城市。這些中世紀自由市的興起不僅讓許多下層人民第一次嘗到了人格獨立的自由滋味,也成為日後現代商業社會的雛形。在自由市中,人們的關係更多建立在自願的經濟往來而非封建義務上,傳統封君關係的政治羈絆逐漸淡化。正是透過這樣的歷史過程,「自由」的內涵逐步從古代的政治參與,轉化為中近代萌芽出的個體權利和自治空間。

值得注意的是,中世紀後期自由市和普通法等制度的出現,帶有一種「自生自發」的秩序特質。沒有人設計出市場經濟或城市自治的宏偉藍圖——它們是在無數人逐利或爭取權益的行動中自然形成的結果。18世紀蘇格蘭思想家亞當·弗格森曾經概括這種現象:很多社會秩序「是人類行為的結果,但非人類有意的設計」。後來的自由主義哲人哈耶克尤其推崇這種自發秩序(Spontaneous Order):在他看來,自由市場和英格蘭普通法就是兩大典型範例。前者透過無形之手實現供需調節,後者通過習慣判例積累形成法律框架,而非由任何統治者從上而下制定。這些自由秩序的原型,為近代自由主義的誕生提供了文化土壤:人們開始相信,秩序與繁榮可以在沒有絕對權威干預的情況下,自主地湧現出來。

自由主義1.0:保守主義之路

每次買賣隨我到處去奔走 面上沒有表情卻匯聚成就

17至18世紀,啟蒙運動帶來「天賦人權」與社會契約觀念,自由主義作為一種政治哲學逐漸成形。它強調個人擁有先於國家的權利,政府權力來自被統治者的同意,應當保障生命、自由和財產等基本權利。然而需要注意的是,早期自由主義思想其實帶有相當的保守氣質。一方面,古典自由主義者如洛克、孟德斯鳩強調以法治和分權來限制政府,避免暴政——這種對於傳統權利的堅守本身帶有保守維穩的用意。另一方面,18世紀末的英國保守思想家如愛德蒙·柏克,也擁護自由(如反對專制君權),但主張自由必須結合傳統、美德與宗教信仰來運作。可以說,在目前的西方政治光譜中,自由主義最初的「1.0版本」在實踐中常常相容於保守主義:強調漸進改良、尊重既有社會秩序,同時推行法治和市場經濟這兩項自由社會的支柱。

在西方世界內部,自由主義保守派在20世紀下半葉(尤其是後冷戰時代)開始重新積聚影響力。里根和撒切爾領導下的新自由主義改革,強調小政府、私有化和解除管制,試圖重拾古典自由主義的精神。奧地利經濟學派和芝加哥學派的自由市場理論在此時大行其道。哈耶克在《通往奴役之路》中對計劃經濟的預言性警告,因蘇聯解體而廣受讚譽;米爾頓·弗里德曼主張的貨幣主義政策,被多國政府奉為宏觀調控指南。自由主義的「保守」一翼似乎在與共產主義的對決中勝出了。然而,迪寧等學者提醒我們,這股自由市場至上的右翼自由主義也埋下了問題的種子:過度強調個人逐利和市場邏輯,導致社區聯繫斷裂、傳統價值衰退,並最終刺激出對立的左翼反撲。事實上,迪寧認為美國高度原子化的個人主義社會氛圍,正是幾十年市場至上理念與中央集權政府雙向作用的結果。自由經濟帶來繁榮的同時,也讓人們彼此更孤立,轉而依賴擴張的國家權力作為補償。自由主義看似倡導小政府,但現實中往往演變出既強調個人自主又仰賴大政府干預的矛盾格局——這正是迪寧筆下自由主義內在的吊詭。

總的來說,自由主義1.0版走的是一條偏保守的道路:它信仰自由但也珍視秩序,強調個人權利又尊重傳統規範,試圖在國家與市場、權威與自由之間取得微妙平衡。這一路線催生了現代憲政民主和資本主義經濟的體系,曾造就西方世界的輝煌,也在其他國家留下了實驗足跡。然而,它的內部緊張亦日漸明顯:當市場失靈和社群瓦解的問題浮現,許多人開始懷疑自由主義的保守路線是否真能實現它對繁榮與和諧的承諾。自由主義的另一個面向——進步主義的2.0版——則在此時崛起,企圖修正甚至取代1.0版的缺陷。

自由主義2.0:進步主義的掘進與反噬

要靠偉大同志 搞搞新意思

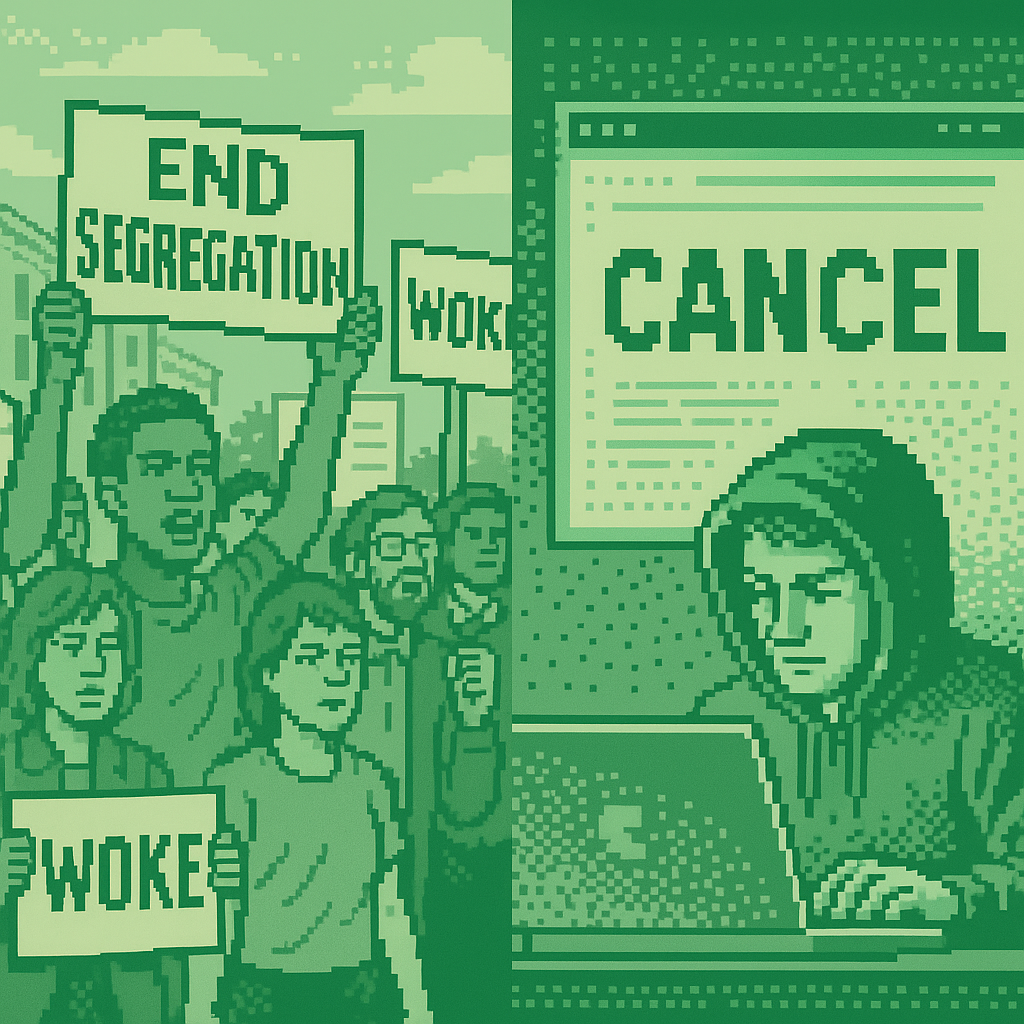

二十世紀的西方世界,自由主義內部的進步派也經歷了從輝煌到反噬的曲折歷程。20世紀中葉,自由主義陣營誕生了許多偉大的進步事業:民權運動推翻種族隔離、女權運動爭取兩性平等、反戰運動呼籲和平……這些運動以擴大個人權利和社會公正為目標,最初都立基於自由主義的核心價值。然而進入後現代時代後,某些左翼理論走向了極端,開始質疑甚至否定啟蒙理性和普世價值本身,導致進步主義出現了變質的傾向。

所謂「文化馬克思主義」是對此現象的通俗稱呼。第二次世界大戰後,一批受馬克思主義啟發的西方知識分子(如法蘭克福學派)將批判視角轉向文化領域,認為資本主義在西方內部以更隱蔽的方式維繫壓迫:透過意識形態、通俗文化、語言和價值觀來鞏固統治階級的權力。因此,他們主張對傳統文化展開徹底的批判和顛覆,包括質疑家庭、宗教、民族認同等,被視為滋生壓迫的溫床。例如赫伯特·馬爾庫塞在《壓抑的容忍》一文中就提出,為了達成解放,社會應對佔主導地位的反動觀點實行「不容忍」,而對少數群體的進步聲音給予「偏愛的容忍」。這種對自由的悖論性主張(即為了最終自由,必須暫時不自由地壓制某些言論)深刻影響了後來的新左派運動。

到20世紀末,一系列「批判理論」(Critical Theories)開始在美國大學人文社科領域盛行,涵蓋後殖民主義、酷兒理論、激進種族理論、交叉性理論等等。這些理論雖各有側重,但有一共同特徵:受到後現代主義影響,強調知識與真理不過是權力的產物,社會的一切現象都可還原為權力壓迫的敘事。它們否定存在任何普遍適用的理性或客觀真相,聲稱我們所理解的理性、不論是啟蒙運動提倡的還是古典哲學的,都只是有權者用來維持權力的神話,因此必須被「解構」和質疑。在這樣的思潮下,「真理」被視為相對的、主觀的,剩下的只有關於種族、性別、性向等身份群體的不同「敘事」。而知識分子的任務,不再是尋求客觀真相,而是揭露隱藏的權力架構、為被壓迫者發聲。

這種「後現代批判理論」最終孵化出了一套帶有道德使命感的政治運動,即所謂「社會正義」(Social Justice)或俗稱「覺醒(woke)」文化。在此運動的眼光裡,社會被看作交織的壓迫體系,每個人只是各自身份的交叉點——例如一個人同時可能是有色人種、女性、同性戀者、勞工階級等等。權力被視為零和博弈:要么你被壓迫,要么你在壓迫別人,沒有中間地帶。因此,改善社會的唯一途徑不是尋求普世共識,而是讓邊緣群體奪回權力、壓制既得利益群體。在這種世界觀下,「個人」被解構得蕩然無存,只有群體身份的叢集。如果有人拒絕將自己只是視為某個群體的成員,而強調自身的獨立人格,反而會被視為對群體利益的背叛。正如美國眾議員艾安娜·普雷斯利所宣稱的:「如果一個棕色人不想作為棕色人發聲,我們不需要這樣的棕色人;如果一個黑人不想以黑人的身份發聲,我們不需要這樣的黑人」。在此語境下,任何堅持個體立場的人都成了壓迫體系的同謀。

新興的進步主義激進運動,秉持著對歷史「壓迫-被壓迫」敘事的篤信,發起了對許多傳統自由原則的質疑。言論自由曾被視為自由民主社會不可動搖的基石,現在卻被認為只是強者用來傳播仇恨的遮羞布,因此需要透過「取消文化」加以限制。一些大學校園出現了學生圍堵演講者的事件,只因後者觀點被認為「冒犯」了某些弱勢族群;教師在課堂上一句無心之言可能引發鋪天蓋地的抗議,導致其丟掉飯碗。在出版媒體領域,編輯會因為刊登了一篇不夠政治正確的評論文章而被迫辭職。種種現象表明,在這股極端進步風潮中,個體權利(如言論自由、信仰自由)和程序正義常被視為可以讓位的次要事項,只要號稱有更高的「正義」目標需要達成。

值得強調的是,許多自由主義傳統的擁護者對此深感憂慮,認為這種趨勢正在蠶食自由社會的根基。英美兩國近年的社會撕裂,一部分正源於此:一邊是自詡道德高地的「進步派」試圖重塑整個文化與語言,另一邊是被污名化的傳統派和尋常民眾產生強烈反彈。於是我們看到了特朗普現象、右翼民粹和保守復興,也看到了左翼內部的路線之爭。自由主義陣營出現了前所未有的分化:右傾的古典自由主義者反對左傾的社會正義論述,雙方都聲稱自己才是自由真諦的維護者,對立面則是在敗壞自由。在迪寧的分析中,左翼的進步自由主義和右翼的市場自由主義其實共享自由主義的基因,只是各自偏廢了一極。左翼推崇的是個體自主解放到無遠弗屆(如性解放、價值相對主義),以及由大政府來糾正不公;右翼則推崇經濟自由競爭和財產權神聖不可侵犯,以及盡量限制政府。但是,極端的個人主義與極端的國家主義在現實中並未水火不容,反而如迪寧所說形成了一種吊詭的共生——正是過度自由的個人疏離感,加劇了對政府介入的需求;而強勢政府的福利和監管,又進一步削弱獨立自主的公民美德。長遠看,自由主義左與右的偏激都會導致自由的流失:不是淪為放任的無序社會,就是演變成柔性的保姆極權。

在批判進步主義的聲音中,2020年出版的《左膠是如何煉成的》(Cynical Theories)一書頗具代表性。作者海倫·普克羅斯和詹姆斯·林賽剖析了當今流行的批判性社會正義理論,指出其理論源頭是幾十年前的後現代主義思潮。該書指出,後現代主義者對普世理性和客觀真理的懷疑,最終被「應用後現代主義」所繼承,轉化為一套實踐性的社會運動。這套思想認定我們生活在交叉壓迫的權力體系中,任何聲稱的中立理性其實都是權力的煙幕,因此只有不斷揭露權力、撕裂既有意識形態,才能推進平等。然而,普克羅斯等人批評說,這類理論到了21世紀開始走向犬儒——它不相信漸進改良,只相信零和鬥爭;不追求建立新的普世原則,只熱衷於指控和解構;打著解放旗號,實則行審查與壓制之實。當前風行的所謂「取消文化」、「身分認同政治」等現象,在他們看來正是一種對自由主義傳統的背離和反動。它讓曾高舉言論自由、個人權利的左翼,自相矛盾地變成訓誡別人應當如何言行的道德警察。最終,這不僅危及自由討論的公共領域,也傷害了它本欲幫助的那些群體,因為一旦社會失去共同討論事實與價值的語言,民主制度本身就難以維繫。

總而言之,自由主義2.0版的進步主義初衷在於擴大自由與平等,但在現實中卻日益表現出一種對自由的矛盾態度:為了實現平等和正義,可以暫時「不自由」——不允許某些「錯誤」觀點發聲,不容忍傳統價值的存在。這條道路試圖矯正1.0版自由主義的冷漠與不公,卻又走向另一個極端。當越來越多的人因不滿政治正確而倒向民粹或保守,當自由陣營內鬥不止、彼此削弱時,整個自由民主的制度也就陷入前所未有的危機。或許正如迪寧在書中所提醒的,自由主義經過兩三百年的發展,已走到一個盡頭——左和右的雙重困境讓它難以為繼。那麼,在自由主義之後,人類對「自由」的追尋是否還有新的篇章?

自由主義之後的自由:結合古典理想的賽博實驗(或者我們稱為「隱私」的東西)

2010年,一家名不見經傳的網站「維基解密」(WikiLeaks)連續公佈了數十萬份美國政府的機密文件,引發全球譁然。美軍直升機掃射平民的視頻、阿富汗和伊拉克戰爭日誌、外交電報內幕……一時間,政府醜聞和黑幕在互聯網上攤開在世人眼前。維基解密的創辦人朱利安·亞桑奇(Julian Assange)隨即成為聚光燈下的人物:支持者讚揚他是言論自由和政府透明的鬥士,反對者痛斥他危及國家安全、充當「情報恐怖分子」。面對美國的通緝和指控,亞桑奇於2012年躲入厄瓜多爾駐英國大使館尋求庇護,在狹小的房間內一困就是七年。帶著一頂毛線帽、膝蓋上放著筆電的他繼續在網絡世界搏鬥,被戲稱為「困在使館裡的網絡英雄」。

亞桑奇的故事代表了一種全新的自由實驗:「密碼龐克2.0」的實踐。他和同道者相信,在當代數位技術加持下,可以開創出一種超越傳統國家主權的新自由空間。在這個空間裡,信息自由流動,權力被強制透明,而個人隱私則因密碼技術而牢不可破。簡而言之,就是「弱者享有隱私,強者必須透明」的顛覆性倫理觀念。作為90年代就活躍於密碼朋克郵件列表的早期成員,亞桑奇深受密碼無政府主義思想影響。他認為,網絡時代最大的兩個邪惡是政府審查和大規模監控,而強加密正是對抗這「雙生邪惡」的利器。他倡導人們廣泛使用端對端加密通信、匿名工具和去中心化平臺來保護個人自由,抵禦極權主義在數字領域的伸張。亞桑奇自稱是黑客、反戰主義者,同時又具有啟蒙理性主義的世界觀——他相信透過技術手段,可以令真相大白天下,令壞人無所遁形,從而推動一個更公正的人類社會。

2012年,仍身陷使館的亞桑奇與幾位黑客好友合作出版了一本對話錄——《密碼朋克:互聯網的自由與未來》。書中,亞桑奇發出了「加密武器戰」的動員令。他警告道,人類正面臨一個前所未有的「後現代監控反烏托邦」風險——隨著通信技術融入生活並被政府接管,人類可能陷入一個除頂尖技術高手外無人能逃脫的全球監控網。各國政府正紛紛利用過濾、防火長城和大數據監視來鞏固對網絡的控制,數十億人的人際交流都在不知不覺中被攔截、掃描和記錄。亞桑奇形容:「互聯網的普及正把全人類融合進一個龐大的監控與控制之網」。面對這種危局,他呼籲所有熱愛自由的人發起一場新的獨立宣言——效仿約翰·佩里·巴洛1996年《網絡空間獨立宣言》的精神,宣布我們將透過個人層面的加密技術抗爭,並在社會層面推動政策改革,同時持續研發自由開源的軟體。在亞桑奇看來,這場密碼戰役的勝敗關係著未來社會的形態:加密技術若勝利,它將成為「人類獨立的一塊基本解放積木(basic emancipatory building block)」;若失敗,我們將滑向數位極權的深淵。

維基解密事件和亞桑奇的理念,標誌著自由主義在網絡時代的一次涅槃與重生。它延續了古典自由主義挑戰強權的精神:透過資訊公開和權力監督,來牽制政府、增強公民自治。但另一方面,它也吸收了進步自由主義對弱勢伸張正義的關切:通過曝光戰爭罪行和人權侵害,為沉默者發聲。然而,與傳統自由運動不同的是,密碼朋克2.0手中的武器不再是街頭抗議或選票,而是難以攻破的加密算法和全球互聯的網絡平臺。這是一場21世紀的地下戰爭:程式碼對抗法律,黑客對抗情報機構,去中心化對抗集權控制。在《密碼戰爭》一書中,歷史學者克雷格·賈維斯詳細記錄了自20世紀90年代以來圍繞加密技術展開的幾次重大博弈:從美國政府試圖以出口管制和Clipper芯片限制民用加密、到PGP加密軟件作者與NSA的法律糾纏、再到蘋果公司拒絕為FBI破解iPhone引發的軒然大波……這些被稱為「密碼戰爭」的事件,本質上是數位時代關於自由的制度邊界之爭。上一場密碼戰爭(約1990-2000)以技術社群勝利告終:強加密算法最終走出軍方象牙塔,進入了日常商務和私人通訊,使得電子商務和隱私通信成為可能。但隨著智能手機和社交媒體興起,新一輪矛盾又產生了:公民要求更多隱私,政府則以反恐和執法為由要求「後門」。維基解密和史諾登(Edward Snowden)在2013年曝光美國國家安全局的大規模監控計畫後,密碼技術的倡導者更堅信唯有全面加密才能保衛自由,而執法部門則認為科技公司過度加密是在縱容犯罪。歷史上的第三場密碼戰爭由此打響。

儘管衝突激烈,技術的潮流卻難以逆轉。在2010年代,密碼貨幣比特幣的發明為這場實驗型自由運動注入了新的動力。比特幣的神秘創造者中本聰(化名)在其發表的白皮書中,直接引用了早期密碼朋克Wei Dai和 Adam Back的工作——表明比特幣的理念深受密碼龐克思潮啟發。比特幣證明:即使在沒有中央銀行或政府擔保的情況下,人們也可以基於密碼學建立一套可靠的貨幣體系。隨後誕生的區塊鏈技術和智能合約,更讓人們看到了構建「加密社會」的可能性:未來的社群可以通過代幣激勵和算法治理來運行,而不依賴傳統科層官僚。

當前,世界各地湧現出各種各樣的實驗型社會方案:有人倡導「網絡主權個體」——讓公民自由加入跨國的網絡共同體,根據價值觀選擇自己的數位身份和法律;有人嘗試建立去中心化自治組織(DAO),用區塊鏈投票和智能合約來管理社群事務,避免權力集中;還有人提出創建「網絡國家」(Network State),主張在網絡上凝聚一定人數的公民,爭取現實政治承認,成為一種全新形式的國家。這些聽來天馬行空的理念,其背後蘊含的正是對自由的新探索:擺脫既有民族國家的框架,讓志同道合者基於自願和契約組成自治共同體,以科技手段保護成員權利。可以說,這是對18世紀自由主義社會契約論的一次現代翻版,只不過契約的簽署方式從紙筆變成了代碼,社會的邊界從地理拓展到虛擬空間。

當然,我們也須清醒地認識到,密碼技術和網絡社會並非自由的萬靈丹。技術本身是雙刃劍:它既能用來對抗極權,也能被極權所用。如不久前某些國家利用人臉識別和大數據對公民進行前所未有的嚴密監控,就是明證。再者,網絡空間的無政府狀態可能帶來新的混亂和危害——比如虛擬貨幣詐騙、黑客攻擊基礎設施等,這些問題都需要自由社會去探索應對之道。可以預見,在相當長時期內,傳統國家體制和新興加密社群將是此消彼長、並行共存的關係,而非簡單的你死我活。一方面,各國政府日益重視網絡主權,試圖立法規管密碼貨幣和互聯網內容;另一方面,全球公民也前所未有地通過網絡連結在一起,形成跨國的輿論和力量。自由的實驗正在多層次地展開:既有埃斯頓尼亞那樣以電子公民計畫刷新政府形象的國家創新,也有矽谷極客和財富新貴奔赴南太平洋小島建立海上自治城邦的勇敢嘗試。這些新現象都在說明:自由主義傳統並未終結,它正以新的形態、新的載體繼續發展。

結語:自由的涅槃?

自由主義的歷史彷彿是一部興亡交替的長篇敘事。從古代城邦的集體自由,到中世紀城市的自治權利;從啟蒙時代的自由憲章,到現代社會的自由困局;從街頭廣場爭民主的人民,到網絡空間爭隱私的新公民——對自由的追求從未停止,“每個人的靈魂深處都渴望著自由。”自由主義塑造了近代世界,同時也在自身內部分裂出保守與進步兩種路徑,留下豐富又矛盾的遺產。當前自由民主制度面臨的種種挑戰,不僅是外部威權勢力的進逼,更是內部價值失衡的反噬。或許,自由主義確實如迪寧所言「本身就是個問題」——它釋放了人的潛能,也打破了維繫社群的傳統框架;它高揚理性與權利,卻漸漸迷失於理性與道德的分離。

然而歷史一再證明,「自由」之火種不易熄滅。每當自由理念陷入危機,人們總能在反思中尋找新的出路。今天,我們站在自由主義興衰轉折的關口,既需要反省過去兩種自由主義路徑的失敗教訓,也要勇於構想未來自由的新可能。古典時代告訴我們自由需有美德與共同體支撐,現代經驗提醒我們自由離不開法治與權利保障;而數位時代的新實驗則昭示,技術可以賦權個人、重塑社群,為自由開拓前所未見的邊疆。

自由主義的興亡史,其實是人類不懈探尋「如何共同自由地生活」的歷史。也許自由主義作為意識形態會淡出舞台,但自由的理想不會消亡。正如古羅馬政治家西塞羅曾言:「自由就是能夠按照自己的意志生活。」展望未來,我們有理由保持審慎的樂觀——透過融合古典智慧與現代科技,通過不斷的社會實驗與調適,人類或能找到維繫自由與共同善的嶄新平衡。在黑暗動盪的時代,唯有不忘自由初衷、勇於創新實踐,方能迎來自由理念的浴火重生。自由的故事,遠未走到終章。正待我們這一代人,續寫新的篇章。

參考資料:

Deneen, Patrick J. Why Liberalism Failed. 2018.

Pluckrose, Helen & James Lindsay. Cynical Theories. 2020.

Jarvis, Craig. Crypto Wars: The Fight for Privacy in the Digital Age. 2020.

Julian Assange. Cypherpunks: Freedom and the Future of the Internet . 2012.

Bryan Alexander “The Second Great Crypto War” 2013.

辰路「自由之涵義的演化——現代自由與古代自由的區別」